当記事のエビデンス

小松原 修(2022)知的障害教育における通知表の役割に関する一考察

https://saga-u.repo.nii.ac.jp/record/23229/files/komatsubara_202203.pdf

なんだかXで

「現場の教員は、子どものために文章を書く心の余裕もないのか」

こんなポストしている研究職界隈の方がいらっしゃいますが。(炎上ねらいのポストだったらしい笑)

はっきりと言わせていただきます。

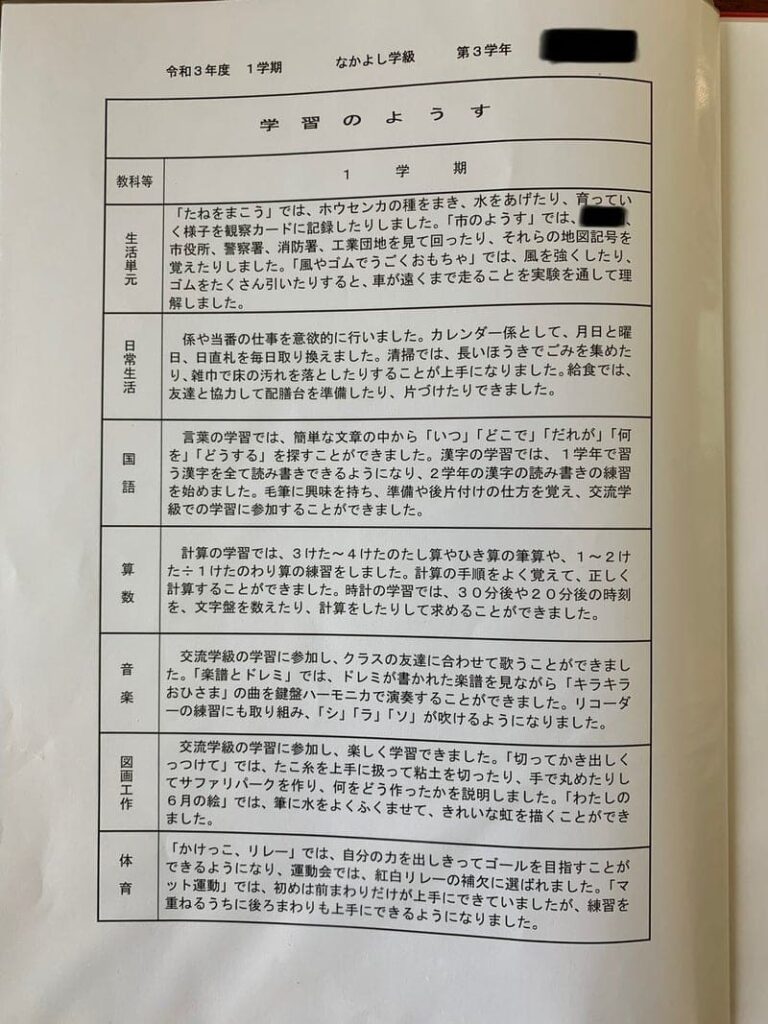

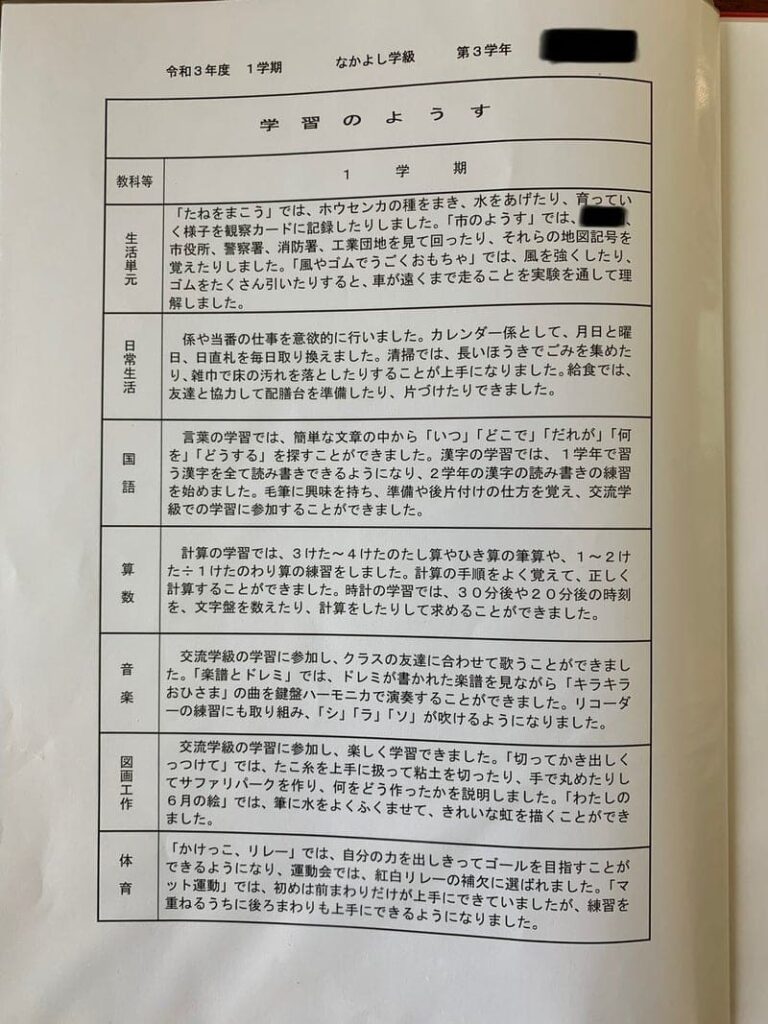

特別支援は「文章」かなり書いてますよ?

通知表(個別の指導計画)について

特別支援の評価方法は、「個人内評価」。

ちなみに通常校は「絶対評価」です。

- 個人内評価

-

自分の過去の成績と比べて、どれだけ伸びたかを見る評価

- 絶対評価

-

あらかじめ決められた基準や目標に対して、どれだけ達成できたかを見る評価

- 相対評価

-

クラスや学年の中で、他の人と比べてどのくらいの順位にいるかを見る評価

イメージはこんな感じ

https://ameblo.jp/ma0915ke0803/entry-12688744245.html

…ちょっと時間ちょうだい

少し専門的な言葉になりますが、特別支援には「個別の指導計画」というものがあり、子ども一人ひとりに

- 目標

- 目標を達成するための方法

- 評価

というオーダーメイドの計画をした上で授業をしています。

この「③評価」の部分が、通知表の評価になっていると思っていただければOKです。

では、問題提起として、

通知表って必要なの?

について、考えます。

エビデンスの解説

「通知表」は、子どもに対する教育効果を高める目的をもって発行される、子どもの成長・発達の記録を主要な記述内容とする、学校と家庭との往復連絡文書のひとつであり、学校と家庭との連絡・通信の一手段である。

山根俊喜(1997)「通知表」の起源について―明治前期の日常的成績評価及び行状 。品行評価と家庭通信一

連絡帳の上位互換?笑

むむ?家庭との連絡手段の用途であれば必要ないよね。だって、現代は色々あるもの。

学習のフィードバックツールとしては、有用だけど、

フィードバックするべきは保護者?それとも子ども?

知的障害特別支援学校における通知表を読んでいる生徒は,内容を理解してはいないものの,目を通している生徒も一定数いることは着目する必要があると考える。

小松原 修(2022)知的障害教育における通知表の役割に関する一考察

そりゃ、気になるよなー

トクシルとしては、

- 連絡手段の用途

- フィードバックとしての用途

私も、小松原(2022)と同感で、子どもたちのための通知表であるべきかと思います。

子どもたちのための通知表であれば、保護者も読めますからね。逆はできないんです。

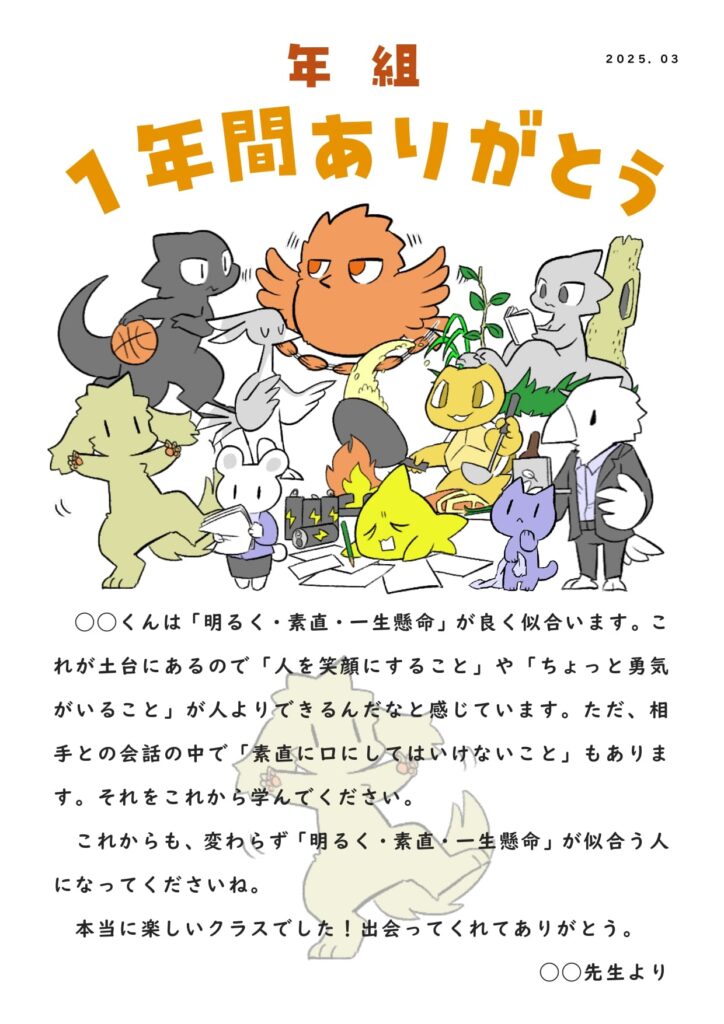

トクシル流の通知表

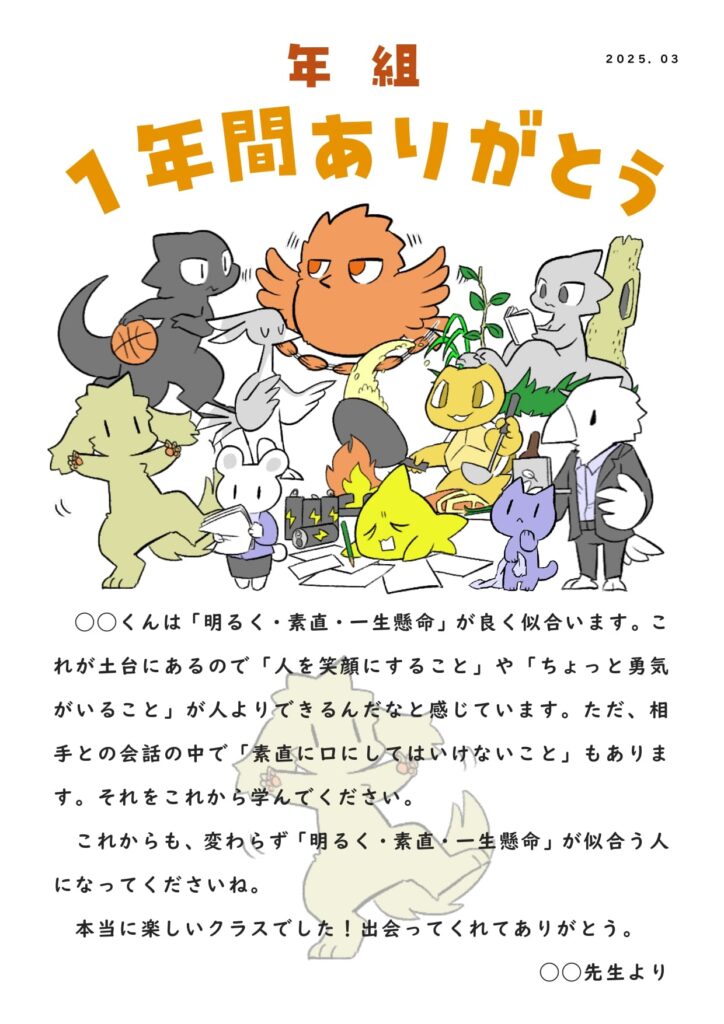

完全に私の趣味ですが、「子ども用の通知表」を作成して、年度末に渡しています。

みんな楽しそうに読んでましたよ。良いフィードバックになったなと思ってます。

ではでは!