医学的には、外部の音声情報を大脳に送るための部位(外耳、中耳、内耳、聴神経)のいずれかに障害があるために、聞こえにくい、あるいは聞こえなくなっている状態のことをいいます。

東京大学バリアフリー支援室.聴覚障害について、知っておいていただきたいこと

引用の詳細内容はこちら

( )の中、むずっ!!

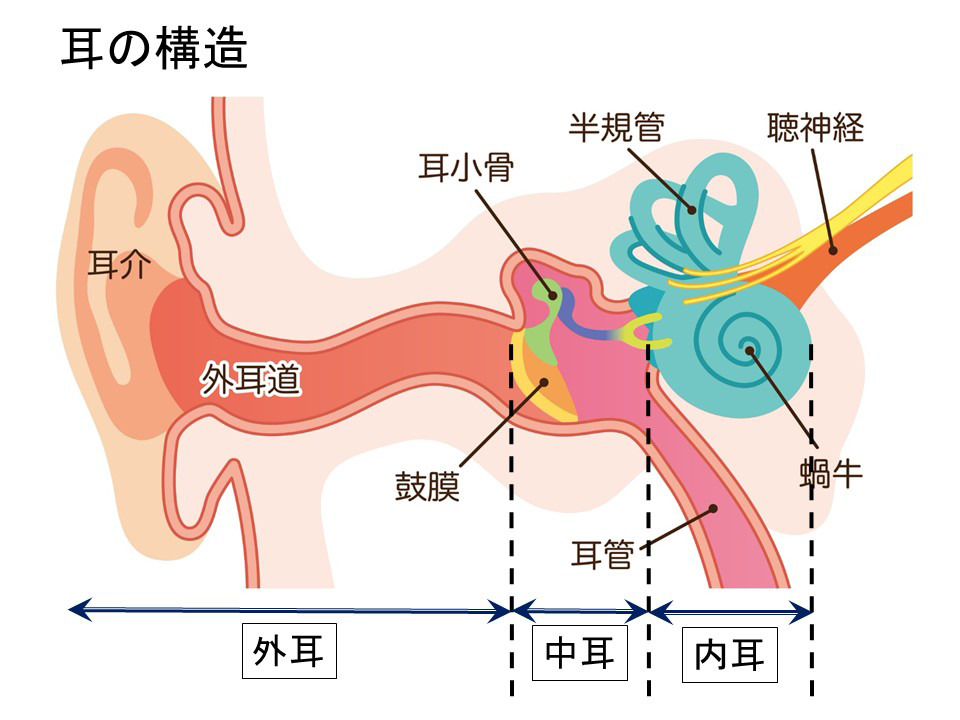

そもそも、耳ってどうなってるの??

外耳

耳の外側にある目で確認できる部分。外耳の主な役割は、「音を収集し、耳道を通じて中耳へと伝えること」。これによって、周囲の音を感知することができる。また、外部からの物理的なダメージや異物から耳の内部を守る役割もある。

中耳

外耳と内耳の間に位置する領域。中耳の主な役割は、音の振動を増幅し、内耳に伝えること。鼓膜→中耳骨→内耳の液体に伝わる振動は、音を神経信号に変換して脳に送る(聴神経)。また、中耳は外部からの圧力変化に対しても調整を行い、耳の中の気圧を調節する重要な機能もある。

内耳

耳の中で最も深い部分にある。内耳の主な役割は、聴覚と平衡感覚を調節すること。音を聞き、身体の位置を感知し、バランスを取るのに欠かせない役割がある。内耳の構造は非常に複雑で精巧。

聴神経

聴神経は音の周波数、強度、方向などの情報を脳に送る。脳はこの情報から聞こえた音を認識し、理解している。

“ 聞こえにくさ ”は3つに分類されます

伝音性難聴

外耳から中耳に障害があるもの。ポピュラーなものは「中耳炎」。

音の通り道が悪くなるため、聞こえにくくなる。

「伝」わる「音」が「難聴(聞こえにくい)」ということ。

感音性難聴

内耳から聴神経にかけて障害があるもの。高齢者になると出てくることが多い。その音自体が聞き取りにくくなる(何を言ってるか分からない)。

「音」を「感」じることが「難聴(聞こえにくい)」ということ。

混合性難聴

伝音性と感音性の両方に障害があるもの。

“ 聞こえにくくなった ”タイミング

- 先天性難聴・幼児難聴

-

生まれつき・乳幼児期のころから聞こえにくくなった場合。話すことも不明瞭な場合が多い。

- 中途失聴

-

音声言語(言葉)の獲得後のタイミングで聞こえにくくなった場合。例えば、学生や社会人が当てはまる。先天性難聴や幼児難聴と異なり、話した経験があるため、話すことの不自由さより聞くことの不自由さがある。

- 高齢者難聴

-

高齢者の聞こえにくい状態の多くはこれ。30歳をピークに加齢とともに聴力が衰退する。

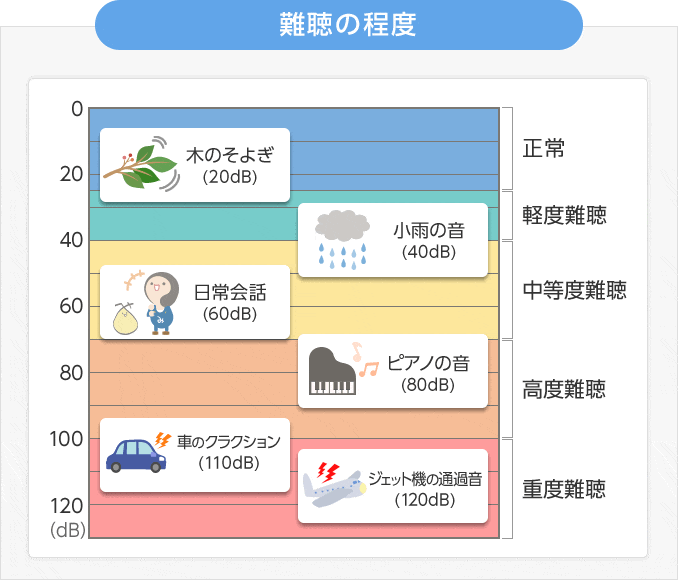

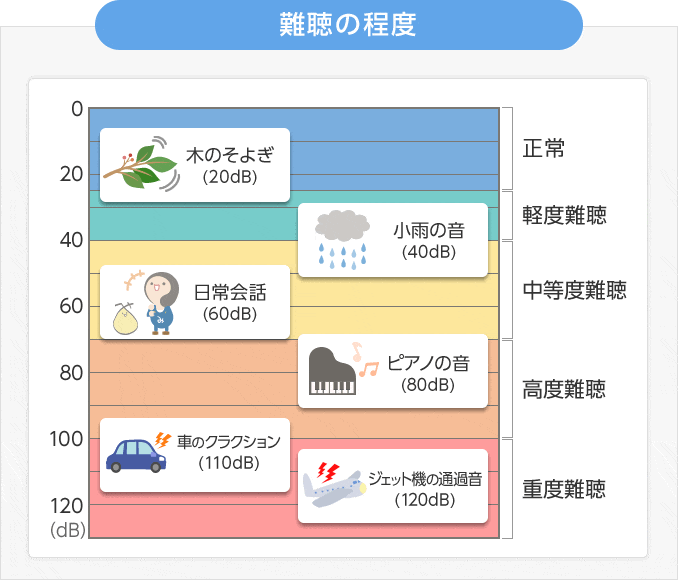

“ 聞こえにくさ ”の程度

図にあるように、

- 軽度難聴

- 中等度難聴

- 高度難聴

- 重度難聴

があります。この重度難聴レベルの音が聞こえない場合は「最重度難聴」=「聾(ろう)」ということになります。なので、聴覚障害=全く聞こえない人 という認識は間違いです。