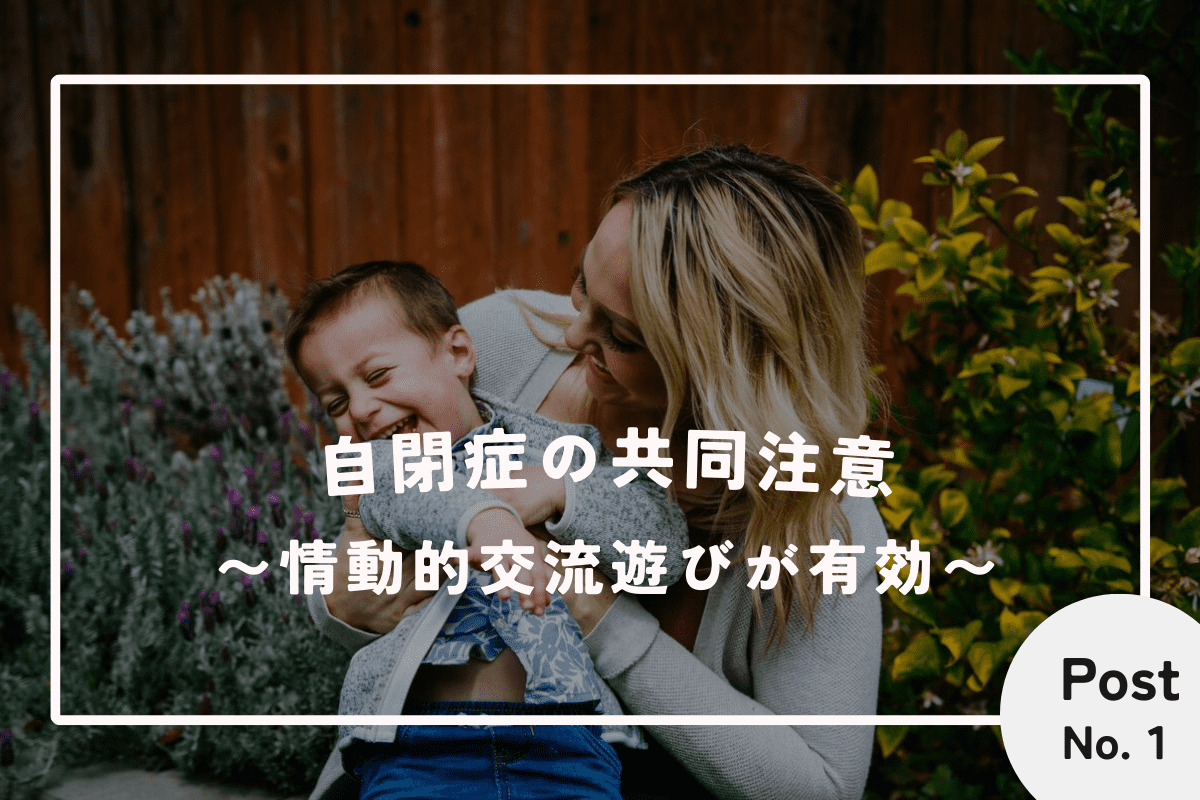

自閉症児の共同注意に

「情動的交流遊び」が有効

トクシル

トクシルトクシル(@tokushiru_)だよ。

自閉症児と楽しく遊びたいんだけど、なかなか一緒に遊んでくれないんだよなー

- 遊びがコミュニケーション能力の向上につながること

- 自閉症児にとって、相手と感情や感覚をシェアする遊びが有効であること

- 共同注意の行動の少なさと知能の低さに関連があると示すエビデンスがあること

当記事のエビデンス

佐野滋彦,菊知充ら(2021).自閉スペクトラム症児の共同注意と知能の関係を解析.金沢大学

https://www.kanazawa-u.ac.jp/rd/96402

問題提起

共同注意ってなに?

自閉症児の特徴として、共同注意行動が苦手というのがあります。これは自閉症の特性の一つで、共同注意は、「特定の対象を他者と共に見て、見ていることが相互に理解されている状態」のことです。例えば、特定のものを一緒に見るだけでは、お互いにコミュニケーションが成立するわけではありません。自閉症児に対して「◯◯さん、あれ見て!あれ!」と指を差して声をかけても、なかなか反応しないことが多いです。

情動的交流遊びってなに?

簡単に言うと、「相手が存在することで成立し、感情や感覚をシェアできる遊び」のことです。

などが挙げられます。すべて一人ではできない遊びですよね。

共同注意ができるとメリットはある?

共同注意ができている場合は、他者の存在を理解できています。自閉症児の場合、「他者の存在を理解すること」が遊びの種類を増やすきっかけになります。また、他者と遊ぶことがコミュニケーション能力の向上につながることは明らかです。

エビデンスの解説

タイトルをタップすると

内容が確認できます

佐野滋彦,菊知充ら(2021).自閉スペクトラム症児の共同注意と知能の関係を解析

3歳から8歳の知的能力に重度な遅れのない自閉スペクトラム症のある児童において、共同注意というコミュニケーション能力の異常が大きいほど、知能が低くなることが明らかになった。

李煕馥,田中道治,田中真理(2010).自閉症児における情動的交流遊びによる共同注意行動の変化

5歳の自閉症児1名を対象に、情動的交流遊び(くすぐりやボール遊び)を4ヶ月間実施した結果、自閉症児が相手に笑顔で視線を向ける行動が観察された。また、他者理解につながる行動も見られた。

トクシルの考え

大人も楽しいと感じることが大切

障害の有無に関係なく、大人がつまらないと感じる遊びを児童が楽しいと感じるのは難しいですよね。「自閉症だから」という理由で、コミュニケーションを諦めるのは避けるべきです。

自閉症児とあそぶときは、くすぐってみよう。

今からたのしみだなー。

- 共同注意は、他者とのコミュニケーションの入口であること

- 共同注意の行動の少なさと知能の低さに相関があると示すエビデンスがあること

- 共同注意行動を増やす具体的な手段として、「いないいないばぁ」や「くすぐり」が有効であるというエビデンスがあること