合理的配慮の義務化開始!

〜何が変わるの?〜

当記事のエビデンス

内閣府(2023)合理的配慮等具体例データ集.

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/

2025.04.01 合理的配慮の義務化スタート

義務化の理由

義務化の根拠には、障害者差別解消法があります。この法律は、障害を持つ人々が日常生活や仕事で直面する困難を減らすために作られています。内容については、下記をご覧ください。

障害の社会モデル化(障害を感じさせる社会の仕組みが原因である考え方)が加速している一方で、合理的配慮の提供が努力義務であることは違和感があります。合理的配慮の提供を時代の考え方に合わせたというのが義務化の理由だと考えます。

そもそも合理的配慮とは?

障害者権利条約によると

障害者の人権と基本的自由を確保するための「必要かつ適当な変更及び調整」であって、「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」をいう。

障害に基づくあらゆる区別〜(省略)〜。排障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定も)を含む。

簡単に言うと、障害のある人たちが社会に参加できるように、必要なサポートを提供することを意味します。このサポートは、提供者側が過度な負担にならない範囲で行われるべきです。また、サポートを提供しないことも差別に含むのが特徴といえます。

ダックス

ダックスなるほど、ってことは、努力義務だと定義的には差別になってしまうね。

その通り!

トクシルの考え

トクシル的「合理的配慮の流れ」

合理的配慮に関する情報を調査すると、内容に焦点を当てているメディアが多いです。しかし、合理的配慮のプロセスを理解しないことには、提供することはできません。

トクシル的「合理的配慮の流れ」としては、以下の通りです。

障害のある方からの配慮申請があって、初めて合理的配慮がスタートします。しかし、そもそも配慮申請ができる環境が準備されていることが前提です。定期的な話し合いの場を設けることや障害のある方と日頃からコミュニケーションをすることは必須です。

配慮申請がない=合理的配慮の必要がないと決めつけるのは危険です。”例外あり”としたのは、このためです。配慮申請ができない事情や配慮申請にバリアがある可能性もあるため、そういった場合は配慮申請がなくても次の”3”に進むことを検討する必要があります。

合理的配慮は、障害のある方のニーズを満たすことはもちろん、提供者の過度な負担にならないことが条件です。双方にとって、納得のいく配慮内容を見つけます。

一度の合理的配慮の提供で完結する可能性は低いです。定期的な確認とアップデートの機会を設けることが重要です。

なぜ、合理的配慮の提供”後”が大事なのか

合理的配慮を提供した後のことを考えると、意外と答えはシンプルです。

- 対話の時点で良いと思った合理的配慮でも、実際に提供されると違和感を感じる可能性

- 障害者本人や企業の状況が時間とともに変わる可能性

- 時代の考え方が変化する可能性

これらの理由から、継続的なPDCAサイクルを実施することが重要です。

最終目標は「合理的配慮が不要な社会」

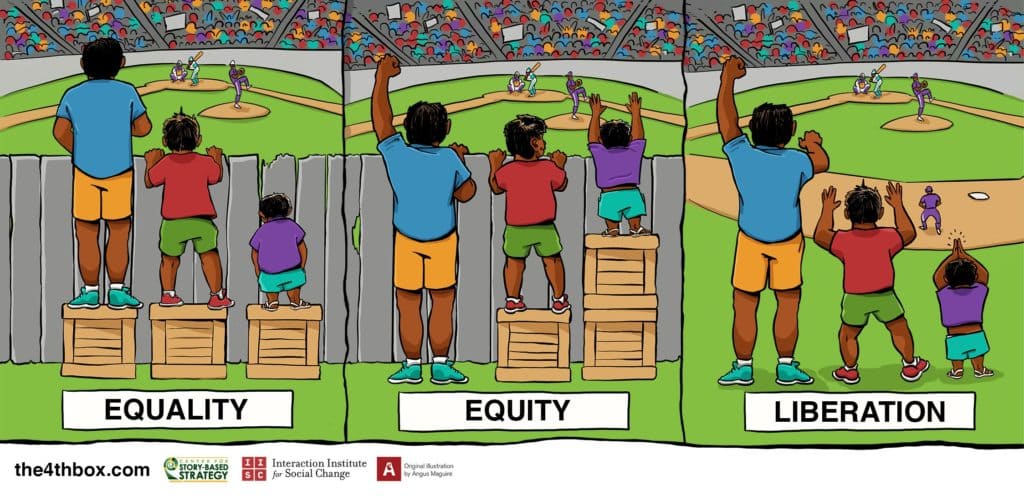

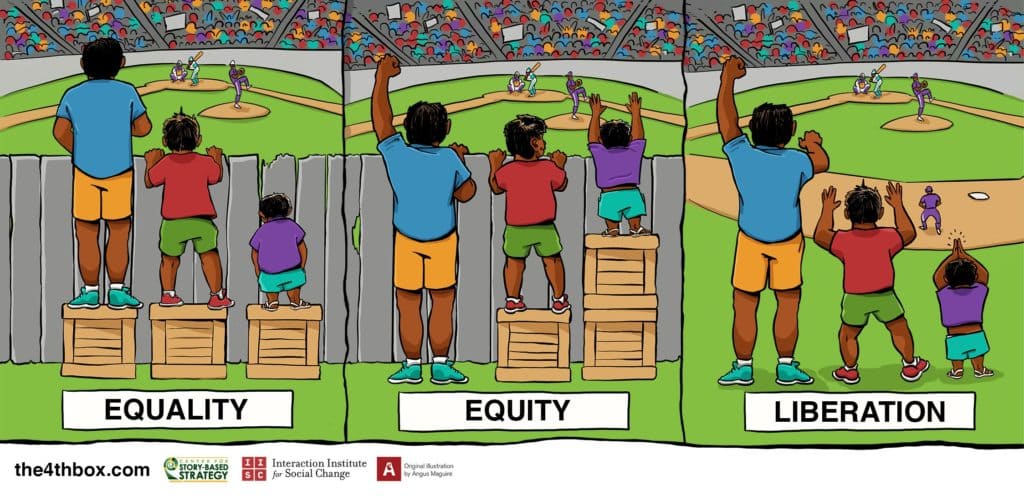

合理的配慮を説明する上で、よく使用される画像があります。

https://interactioninstitute.org/illustrating-equality-vs-equity/

- EQUALITY=平等

- EQUITY=公平

- LIBERATION=解放

合理的配慮の提供は、中央のEQUITY(公平)にあたります。しかし、そもそもフェンスが無ければ合理的配慮を提供する必要もありません。これを「基礎的環境整備」といいます。基礎的環境整備は、LIBERATION(解放)にあたります。互いの違いを表にまとめました。

| 合理的配慮 | 基礎的環境整備 |

|---|---|

| 配慮申請”後”に実施 | 配慮申請”前”に実施 |

| ニーズが明確 | ニーズが予測的 |

| 個別性が高い | 集団性が高い |

基礎的環境整備のデメリットは「ニーズがあるだろう」という予測がベースにあることです。例えば、指示内容を伝える際に、視覚的な支援を実施した方がよい”だろう”や肢体不自由の方のために通路を広げた方が良い”だろう”といった考えが挙げられます。したがって、事前的環境整備をしてもニーズが満たされない可能性は十分あります。

トクシルとしては、LIBERATION(基礎的環境整備)を目指す過程として、EQUITY(合理的配慮)が存在することをイメージしています。現状の社会を考慮すると、合理的配慮の”事例の蓄積”が基礎的環境整備を目指す上で必要不可欠な情報になります。

内閣府は合理的配慮の事例集を公開していますのでご参考までに。ただ、抽象的で分かりづらいのが正直なところですが…。

あとは、もっと合理的配慮の提供側への支援は充実させるべきだと思います。企業側への合理的配慮でしょうか。企業の規模によって、合理的配慮の内容に差が出てはいけません。予算的に義務化と言われても実施が難しい企業もありますので、国や自治体の支援に期待したいところです。